Il demone di Dante

Di Alessandro Cantoni

Nel 1816, Madame de Stael deplorava la condizione in cui versava la letteratura italiana, statica e monotona. Non è un caso che il periodo in cui essa ha raggiunto il picco dell'originalità o del genio coincida con il Novecento. Ci sono, è vero, le celebri opere cavalleresche, alcuni trattati politici di grande interesse e lucidità, ma nel cuore dei nostri scrittori, dal Medioevo all'età moderna, è mancato il vivido senso del dramma, della tragedia, il gusto dell'orrido che, al contrario, ha permeato la tradizione inglese dal Seicento fino all'Ottocento.

Una scintilla della sensibilità greca era sopravvissuta in Seneca, che seppe descrivere gli umori e i dissapori, il sangue innocente sparso e fluttuante della gens Claudia, la cui stirpe si era macchiata di scandali, adulteri, matricidi.

Firenze, la stessa Toscana, è sempre stata vista come la patria del Rinascimento. Soltanto in pochi, tra cui il grande Curzio Malaparte, hanno colto in essa il fiore latteo dalla radice amara. Le luci, e soprattutto le ombre, della città dei Medici: questa città è un palcoscenico degno di Shakespeare, trasformato dalle nostre anime belle nella placida culla delle linee prospettiche. Eppure, si è persa la splendida occasione di raccontare con il pathos del drammaturgo inglese una vicenda come la congiura dei Pazzi, di cui scrivono, sì, il Poliziano e il Guicciardini, ma il primo con un certo pudore ed una sensibilità femminea; il secondo con gli occhi freddi dello storico. Machiavelli, più passionale, ci fa dono, nelle Istorie fiorentine, del suo incalzante stile narrativo.

Se torniamo agli anni dell'amor cortese, balza subito agli occhi una visionarietà fuori dall'ordinario. Dante Alighieri rompe l'incanto dell'apollineo, macchia le candide rose di sangue purpureo: "rosa del sangue mio fatta vermiglia", avrebbe scritto Giovan Battista Marino.

Egli è il padre della lingua non soltanto in senso metaforico e astratto, ma, come dimostrarono i brillanti studi filologici di Pio Rajna, reinventò il lessico.

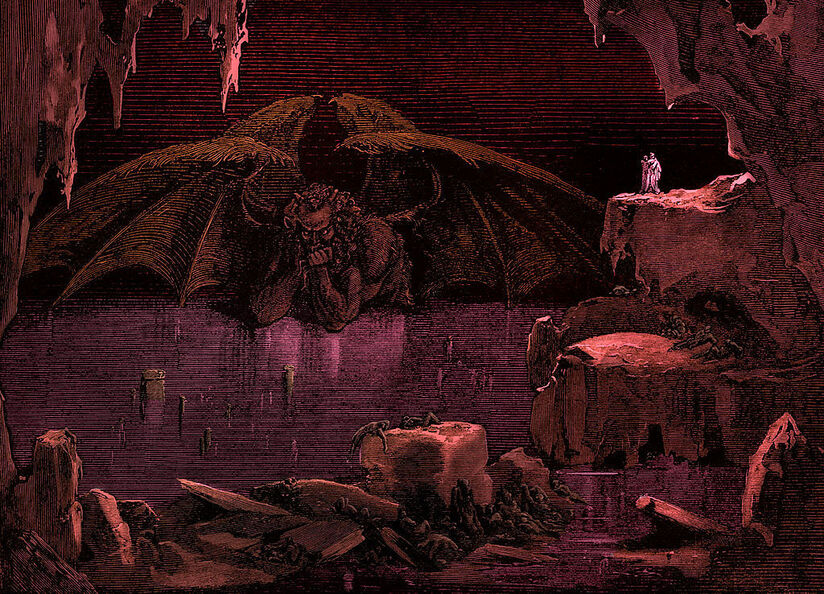

La potenza delle immagini e lo strazio compiuto da Cerbero, "il gran vermo", rievocano la furia omicida dello squartatore descritto nel Silenzio degli innocenti di Thomas Harris: "li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e 'l ventre largo e unghiate le mani; graffia li spirti ed iscola ed isquadra. Urlar li fa la pioggia come cani; de l'un de' lati fanno a l'altro schermo".

Ancora nel canto trentatreesimo, Dante cattura il fascino subliminale per il male del simbolista e sempre maledetto William Blake, e ci riporta alla serie dei romanzi horror di Harris. La bocca di Ugolino che azzanna quella di un dannato, in un osceno atto di cannibalismo, è la stessa di Hannibal Lecter.

Alighieri ci riporta alle vicende della sua prigionia, rinchiuso in una torre insieme ai figli, di cui fece strazio dopo la morte, divorandone i cadaveri.

Dante fece proprie le parole che,

oltre cinquecento anni dopo, avrebbe scritto Blake nel suo Milton: "l'immaginazione non è uno stato mentale: è l'esistenza

umana stessa", o, per dirla con Shakespeare, "l'inferno è vuoto e tutti i

diavoli sono qui". Il poeta fiorentino è l'incarnazione di un ideale romantico.

Nel corso della sua vita, tenne sempre a mente il precetto che sarà di Victor Hugo,

secondo cui occorreva unire il grottesco al sublime, toccare le vette del

Paradiso per poi ridiscendere nel Tartaro della vita e delle bassezze umane. Di

ciò è metafora l'inferno dantesco.