Il liberale d'acciaio che cambiò l'Italia

Con grande abilità, Giolitti riuscì a coniugare la questione sociale con le politiche legate ai criteri del rigorismo economico. Fu protagonista della rinascita in Italia e del suo progresso.

Di Alessandro Cantoni

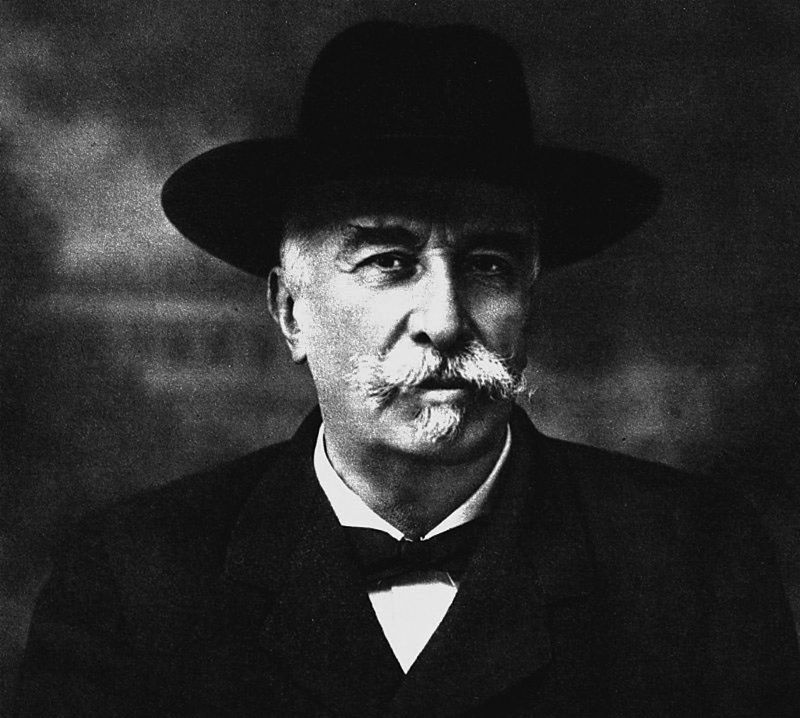

Era il 17 luglio 1928 quando ci lasciava uno dei più abili uomini di Stato della storia d'Italia post-unitaria. Giovanni Giolitti fu un politico di razza, uno stallone. Rimase, malgrado e, anzi, in virtù dei vari spostamenti da uno schieramento all'altro, un liberale autentico e di vecchio stampo.

Profondo conoscitore della situazione sociale ed economica del paese, impresse una svolta radicale che soltanto la guerra avrebbe sconvolto.

Spesso si è parlato, a proposito di Giolitti, di trasformismo, quasi ad indicare in ciò un atteggiamento malsano, irresponsabile. In realtà, il vecchio avvoltoio mantenne sempre una certa coerenza e dimostrò una lucidità spesso assente in chi esercita la professione di parlamentare. La capacità di quest'ultimo dovrebbe consistere nel saper valutare con competenza le evoluzioni storiche.

Solo alla luce di tali cambiamenti strutturali si spiega il salto di Giolitti dai banchi della Destra storica fino all'amoreggiamento con Turati e i socialisti riformisti. L'Italia unita aveva anzitutto bisogno di un risanamento delle finanze pubbliche totalmente dissestate. Le condizioni lo permettevano. Come ministro delle Finanze nel 1869, e ancora come funzionario del governo crispino, gli toccò giocare la parte dell'antipatico, battendosi per la tassazione progressiva ed altre manovre di austerity.

Con un bilancio in ordine, nel secondo mandato da Presidente del Consiglio, Giolitti poté inaugurare una stagione di importanti riforme sociali. Si procedette con la municipalizzazione, ovvero il controllo diretto da parte degli enti locali sui servizi pubblici; furono istituiti vari enti di tutela dei lavoratori come l'Ispettorato del lavoro, ed approvate nuove norme che potessero garantire questi ultimi all'interno della fabbrica. Giolitti condusse inoltre una battaglia più conciliante in favore dei sindacati, proprio per evitare disordini pubblici ed impedire alle frange più rivoluzionarie della sinistra di propugnare ideali radicali in seno alla società civile.

Nel 1906 tornò d'attualità il dibattito sull'aggiustamento del bilancio statale, questione che al Nostro stava particolarmente a cuore. Nel corso di tutta la sua carriera, egli cercò sempre, in effetti, di armonizzare il più possibile i criteri economici dell'impresa con gli obiettivi sociali che ogni Stato dovrebbe prefiggersi. Perciò si rese necessaria una nuova strategia economica. L'intuizione fu geniale e si rivelò efficace. Senza spremere ulteriormente i connazionali, si procedette ad una conversione della rendita dei titoli di Stato. Questi furono rimpiazzati con altri titoli a minor rendita e tassi d'interesse più bassi. Le banche garantirono il loro appoggio in caso di necessità. Il bilancio non solo fu ristrutturato, ma con i nuovi risparmi si poterono avviare importanti investimenti pubblici come la nazionalizzazione delle ferrovie e delle assicurazioni; la costruzione dell'acquedotto pugliese, del traforo del Sempione, nonché lavorare alla bonifica delle zone di Ferrara e di Rovigo. Tutto questo permise un aumento dei livelli di occupazione, l'industrializzazione del paese, che sarebbe proseguita anche negli anni successivi, e una certa stabilità monetaria.

Spesso gli storici tendono ad evidenziare soltanto gli errori dello statista. In realtà la Grande Guerra aveva sconvolto gli equilibri del periodo precedente, e Giolitti si trovò a dover affrontare un momento molto buio, a cominciare dal biennio rosso. Nonostante il grave dissesto finanziario e la povertà dilagante, seppe tenere il punto affrontando come poteva l'emergenza. Non usò il pugno di ferro contro gli operai in protesta, mentre per rimpinguare il portafoglio dello Stato, attuò una tassazione più opprimente nei confronti dei ceti abbienti. Poi vennero le sommosse degli agrari, i fascisti, e il disordine fu risolto come sappiamo, tramite un coinvolgimento di Mussolini nel 1922. Tale mossa fu animata da buone intenzioni, ovvero salvare il salvabile tramite un dialogo con le forze più moderate e le frange non violente del movimento. Insomma, sebbene possiamo e dobbiamo considerare degli errori le ultime decisioni giolittiane, non ci è però lecito parlare di disonestà o autoritarismo. Il cambiamento pareva allora inevitabile, e forse sarebbe avvenuto in maniera ancor più tragica senza l'intervento di Giolitti.