Quanti intellettuali snob disprezzano la manualità

Di Alessandro Cantoni

Gli ultimi provvedimenti del governo in materia economica non lasciano ben sperare per il futuro. Come ha di recente scritto la nostra Paola Tommasi, sui 100 miliardi stanziati, circa un quinto è stato destinato a bonus e cassa integrazione, mentre parte del malloppo è servito a concludere nuove assunzioni tra funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione.

Sembra che la parola "lavoro" sia scomparsa dai radar della politica e, di fatto, è stata una grande assente anche in quelli della poesia e della letteratura italiana.

Spesso i poeti disdegnano di tessere un elogio del lavoro, specialmente quello manuale. Ci vedono ben poco di entusiasmante nella meccanicità o nell'uso del proprio corpo, delle mani o delle braccia. A pensarla diversamente fu, nel Novecento, Gabriele D'Annunzio. Aristocratico nella tempra, ma anche borghese nello spirito, scorgeva la sublimità, il genio artistico dell'opera tecnica e meccanica. Il superuomo è colui che unisce l'esprit de géométrie all'azione concreta. Il vate sogna una nuova era dell'umanità in cui ognuno, come una nave carica di vessilli trionfali, onori "il vecchio dei campi che esercitò la vita nell'opera sacra del pane".

Insieme ai grandi pensieri dovrà sorgere un "popolo laborioso", finalmente degno della propria libertà, "dove, fuor d'ogni giogo e fuor d'ogni vincolo, ognuno espande il poter che in sé chiude" ed incorpora finalmente la legge. "L'arte sacra del pane" risuona nella coscienza con una potenza stereofonica, simile ad un marchio di fuoco ardente inciso sulla carne ed il cuore.

Martin Heidegger rifuggì la vita alienante della metropoli per rifugiarsi nel verde lussureggiante della Foresta Nera. Solamente il monte poté ispirare la sua ontologia di Essere e Tempo. Ma il pensatore tedesco è quanto di più lontano ci possa essere dall'intellettualismo astratto. Onora la vita nei campi dei vecchi contadini: gli unici ad incarnare una visione ed un modus vivendi pre-moderno, non contaminato dal sapere tecnico-scientifico e, quindi, autentico. Essi rappresentano, metaforicamente, il nuovo inizio, il terreno umile da cui germoglierà il seme di una nuova filosofia.

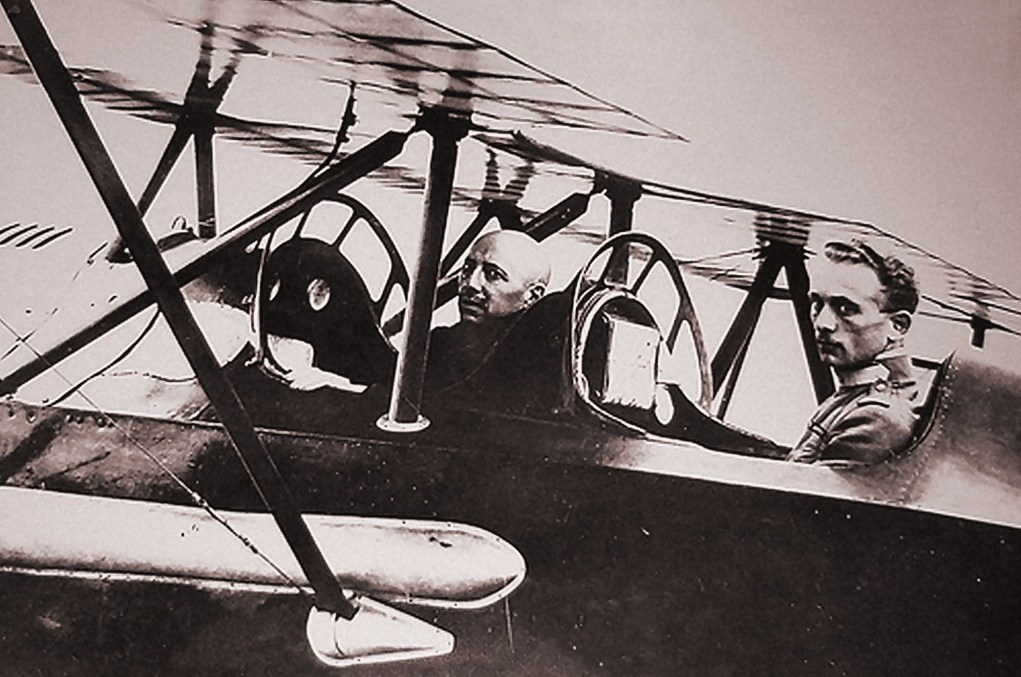

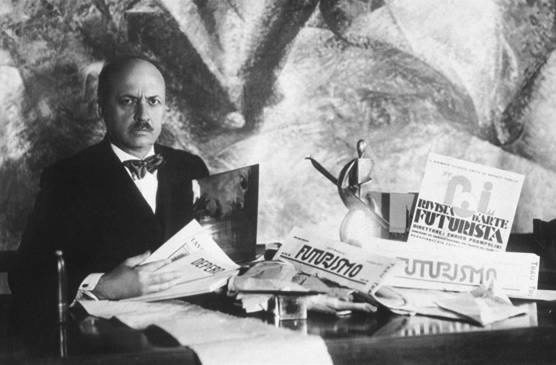

Per Marinetti, invece, la meccanica possiede un fascino irresistibile; è espressione del Genio che l'ha partorita. Questa visione emerge con prepotenza e pathos nella poesia All'automobile da corsa. Trionfa la volontà di potenza e di dominio, la sete di potere, dove l'uomo si sostituisce al Creatore. Il Dio pagano della velocità e dell'ebbrezza è il nuovo idolo del pantheon positivista. Non c'è più spazio per le forze dello spirito, ma solamente per il ruggito del motore. L'homo faber è all'origine di questo "veemente Dio d'una razza d'acciaio".

Borghese è l'insegnamento di Eugenio Montale, che in una raccolta inedita, Auto da fé del 1966, ci spiega in che modo "ammazzare il tempo". Lo scrittore e poeta amava proiettarsi nel mondo degli uomini molto più di quello delle idee. Capì che i racconti giornalistici erano poco più che masturbazioni cerebrali. L'uomo non è assillato dalle paturnie di Breznev e di Johnson, ma da come impiegare il proprio tempo libero. Il lavoro, come lo svago, può essere un ottimo modo - oltre che molto utile - per riempire i propri vuoti esistenziali. Perciò lavorate, ma, prima di dormire, non scordatevi nemmeno le parole di un genio della popolarità, Trilussa. Non bisogna mai avere fretta, perché, in fondo, "a che serve stà sempre a core pè tutte le raggionisi so quasi sempre rotture dè cojoni!". Ogni tanto occorre fermarsi, guardare il sole e bere "n'ber fiasco de vino" in compagnia. Prosit!