Quell'eroe aristocratico che sfidò Cosa Nostra

Di Nicolò Corradini

Il 1 febbraio 1893, sulla linea ferroviaria tra Termini Imerese e Trabia, il corpo di un uomo vola inaspettatamente da un finestrino del treno e finisce nella campagna circostante. Una volta rinvenuto il cadavere, si nota che riporta 27 ferite da taglio di coltello. Nella Sicilia di fine Ottocento, raccogliere informazioni su un cadavere non è un'impresa facile e tutti i testimoni paiono non aver notato alcunché, perché tutto è coperto dal manto lugubre e vile insieme dell'omertà. Omertà verso che cosa? Chi è quest'uomo che è stato trovato assassinato dopo essere stato gettato da un vagone passeggeri? Leopoldo Notarbartolo vi riconosce il padre, Emanuele.

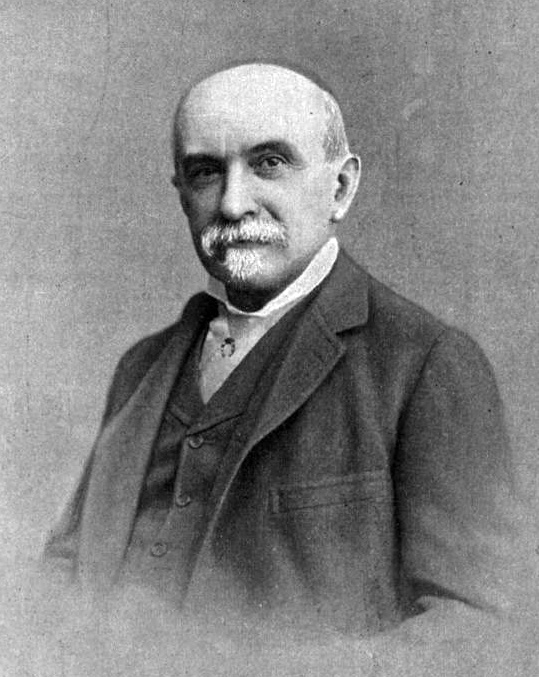

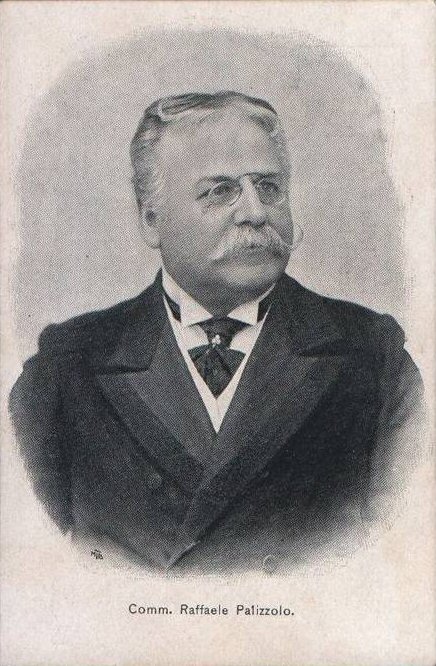

Nato il 23 febbraio 1834, era stato sindaco di Palermo tra il 1873 e il 1876 e sotto la sua amministrazione era stata posata la prima pietra del Teatro Massimo di Palermo. Emanuele Notarbartolo apparteneva alla corrente della Destra storica che, in quegli anni, aveva realizzato il pareggio di bilancio sotto la guida di Marco Minghetti e Quintino Sella: era dunque un liberal-conservatore e, nato in una famiglia di fede borbonica, aveva però perso entrambi i genitori in tenera età e, più avanti, aveva giurato fedeltà a casa Savoia arruolandosi nel 1859 nell'armata sarda e appoggiando l'impresa dei Mille nel 1860, fino a prendere parte al fianco di Garibaldi nella battaglia di Milazzo. Nel febbraio 1876 fu nominato dal governo direttore generale del Banco di Sicilia e rimarrà tale fino al 1890, nel tentativo di riorganizzare il sistema bancario che era stato scosso dopo l'avvenuta Unità nazionale. Va detto che, al momento della nomina, rassegnò le dimissioni da ogni incarico pubblico. Nel 1882 fu anche sequestrato, per essere poi liberato poco dopo in cambio di un riscatto di cinquantamila lire, all'epoca una somma cospicua. Con l'avvento della Sinistra storica e la caduta di Minghetti, il governo Depretis gli associa nel consiglio di amministrazione l'onorevole Raffaele Palizzolo.

Nobile di incerte origini e in odore di mafiosità, il duca Palizzolo era a capo del partito regionista avverso allo schieramento di Notarbartolo. Eletto deputato nel 1882, aveva assunto molti incarichi redditizi come quello di governatore del Monte di Pietà e di presidente della Congregazione per la Carità, inoltre era amico personale di Giuseppe Pitrè, studioso e cultore delle tradizioni contadine siciliane e uno dei pionieri degli studi etnografici in Italia. La convivenza tra Notarbartolo e Palizzolo fu da subito non facile e, quando l'ex sindaco di Palermo lasciò il Banco, ebbero inizio le malversazioni e la mala gestione dell'istituto, nella cui cabina di pilotaggio sedevano, oltre al Palizzolo, altri personaggi di dubbia moralità, che portarono la banca sull'orlo del fallimento. La dirigenza del banco acquistava titoli e giocava in borsa con i soldi dell'istituto, spartendosi i guadagni in caso di flussi di mercato crescenti e in caso contrario facendo ricadere sulle casse della banca le perdite. Nello stesso tempo venivano concessi finanziamenti anche a coloro che non potevano garantirli, il tutto in cambio di voti favorevoli per i candidati vicini alla dirigenza.

Al momento dell'omicidio, poi, le indagini verranno immediatamente depistate per scopi politici, essendo in procinto di tenersi le elezioni comunali di Palermo, per cui si sarebbe scommesso sulla vittoria dei candidati vicini all'allora governo di Giovanni Giolitti. Leopoldo Notarbartolo accuserà subito pubblicamente l'onorevole Palizzolo di essere il mandante dell'uccisione del padre, mentre gli assassini saranno identificati in Matteo Filippello e Giuseppe Fontana. Quest'ultimo era a tutti gli effetti un uomo d'onore di Cosa Nostra e affermerà che al momento dei fatti si sarebbe trovato in Tunisia per gestire dei suoi commerci di agrumi, ma del resto era noto per essere al servizio presso il principe Mirto come campiere e, una volta ricercato, si sarebbe rifugiato proprio nella sua tenuta, protetto in quanto garante degli interessi dei latifondisti contro le organizzazioni di contadini. La vicenda giudiziaria inizierà solo nel 1899, per poi concludersi nel 1903 con l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove.

L'omicidio di Emanuele Notarbartolo è il primo tra le vittime eccellenti di Cosa Nostra, il primo ad aver avuto una eco nazionale e ad aver portato alla luce i rapporti di connivenza e di contiguità esistenti tra la politica più reputata, in terra di Trinacria e anche nella Capitale, e l'Onorata Società. Da allora la mafia è molto cambiata, dai picciotti di stampo contadino e armati di lupara si è col tempo passati alla più brutale e cinica Cupola dei Corleonesi, fino all'arresto di Bernardo Provenzano nel 2006. Oggi Cosa Nostra ha cambiato faccia, ma l'humus nel quale cresce e prospera è sempre lo stesso: l'ignoranza, il familismo amorale, la mancanza di senso di responsabilità verso la società e verso gli altri. Il 23 giugno 1992 Paolo Borsellino parlava di lotta alla mafia come di un "movimento culturale e morale, anche religioso", inteso come un'opera prima di tutto educativa, che etimologicamente ricorda il "condurre fuori", addirittura una liberazione dalla prigionia dell'interesse immediato e del menefreghismo. Personalmente, sono convinto che laddove la cittadinanza sia ben formata ed educata la mafia non possa non dico proliferare, ma nemmeno essere un lontano pensiero.